| DR-Z400S (2014年6月14日) FETリレーの仕上げです。 |

|

|

|

| リード線は、スズメッキより線を使います。 オートバックスとかホームセンターで売っている自動車用線材は スズメッキされておらず、銅線そのままです。それでは経年変化で 銅の表面が錆びて、接触抵抗が増加する恐れがあります。 UL1007という規格の線材を使いました。 "UL"というのはアメリカの安全規格のことです。 |

|

|

|

| H4バルブの端子を圧着しました。とても綺麗にできました。 エンジニア社製のPAD-13という工具を使いました。 この端子は太い芯線を想定しているので、芯線は折り曲げて 太さを2倍にして圧着しました。 |

|

|

|

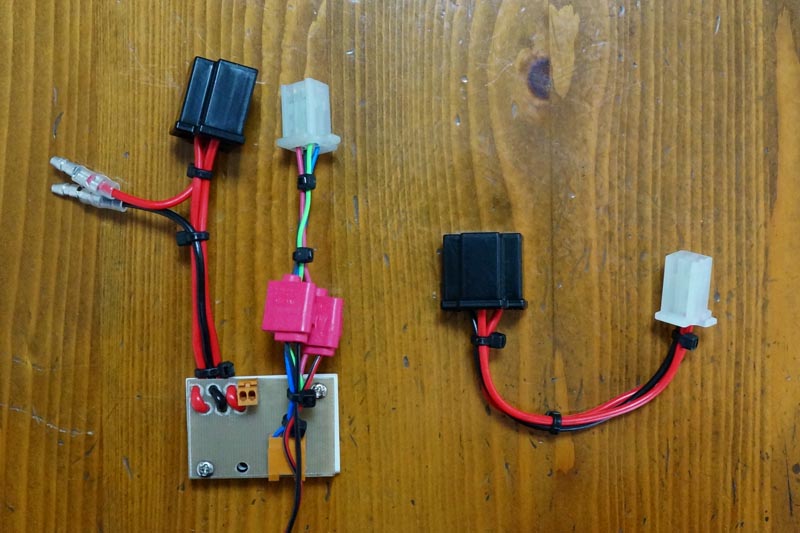

| 左が自作のFETリレーです。バッテリーから直接引っ張って来た線をつなげるように ギボシ端子を付けました。 右がFETリレーが壊れた時に緊急用にヘッドライトを点けるための アダプタです。 |

|

|

|

| バッテリーで点灯させてもいいのですが、電圧変動のない 安定化電源でテストしてみました。上の写真はLow/Highを 同時に点灯させてみたところ。電圧は0.02Vぐらいしか降下しません。 |

|

|

|

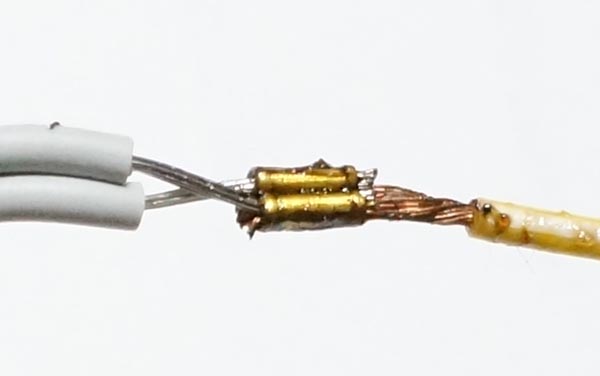

| DR-Z400Sの初期型には、ヘッドライト回路のマイナス側に直列にレジスタが付けてあります。 なぜ? ヘッドライトのレンズが溶けたりしたのでしょうか? 私のDR-Z400Sも初期型ですので調べてみると、前のオーナーによって、既にレジスタを 短絡処理してありました。しかし、何これ? ショボ過ぎる配線です。 H4バルブに交換したせいもあって、1分ほど点灯させただけで少し熱くなっていました。 |

|

|

|

| 拡大したところ。情けない圧着です。なぜ細い線を長々と2本使ったのでしょうか? 単純に元の黄色い線同士を圧着すれば済むことです。 圧着部分をちょん切って、黄色い線同士をしっかり接続しました (でもFETリレーを使う場合は、ここにはもう電流はほとんど流れなくなります)。 DR-Z400Sのバッテリーを外し、上記の安定化電源を代わりに繋いで 安定化電源の出力を14.00Vに調整して、Highビームにした時の ヘッドライト端子の電圧を測ってみました。 |

|

|

最初、上記のショボい短絡処理のまま、電圧を測ったら 8.75Vしかありませんでした。ショボい配線をカットし、 黄色い線同士を短絡した電圧がこれです。 少しはマシになりましたが、それでも3.5Vも電圧降下しています。 |

|

これがFETリレーにした時の電圧です。 10.52Vから13.03Vですから約24%増です。電球は純抵抗では ありませんので電流もこの割合で増えるわけではないですが それでも電圧と電流の積である電力は3〜4割増えたと思います。 |

まずまずのものができたと思います。 |

|

|

4ヶ月弱経って、バッテリーの充電状態をチェックしました。 これは、水曜日の夕方に家に帰って来て、土曜日の昼過ぎまで 2日と20時間(68時間)放置した後のバッテリー端子の電圧です。 ちょっと弱っている感じです。 |

|

ハイビームにしてエンジンはアイドリング状態の時の電圧です。 充分に充電しているようで、全く問題ありません。 (2014年10月4日 追記) |

今のところ、自作FETリレーもバッテリーも何の問題もありません。 セル1発で始動しています。 (2016年10月4日 追記) とうとうバッテリーがご臨終になりました。交換しました。→ここをクリック |

|