バックロードホーン スピーカーの製作 (2019年7月9日〜)

PC机の上の、液晶ディスプレイの両脇にスピーカーを設置することにしました。

2〜3千円で売っている市販品にしようか、と思ったのですが

高校生の頃から、一度は作ってみたいと思っていた、バックロードホーン形の

スピーカーを自作することにしました。

早速、スピーカー製作の本を買って、設計方法を調べてみました。

|

|

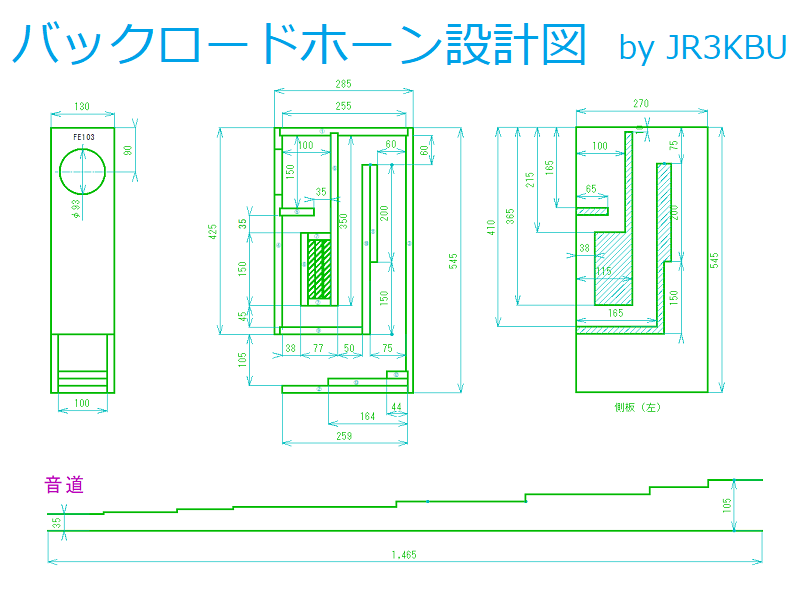

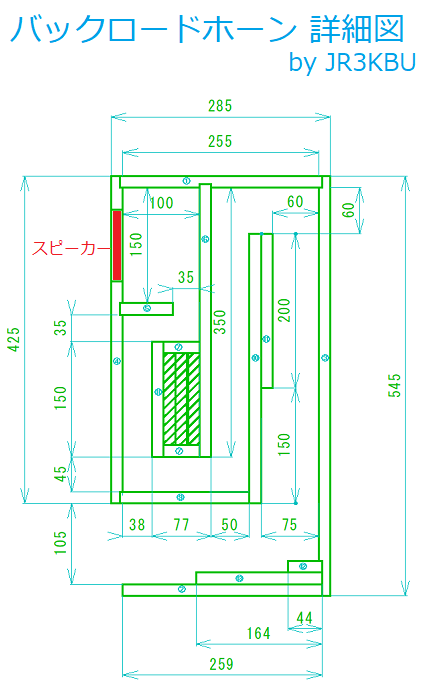

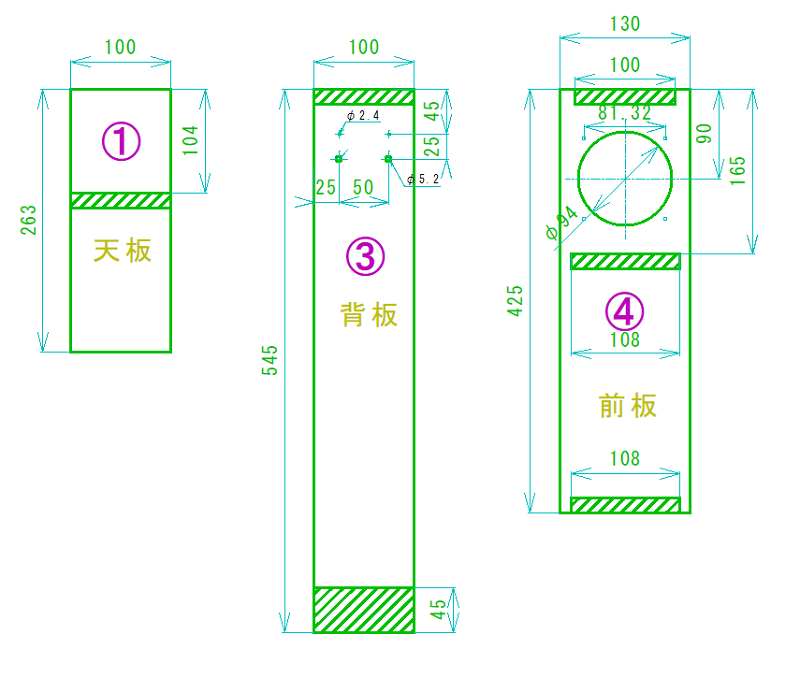

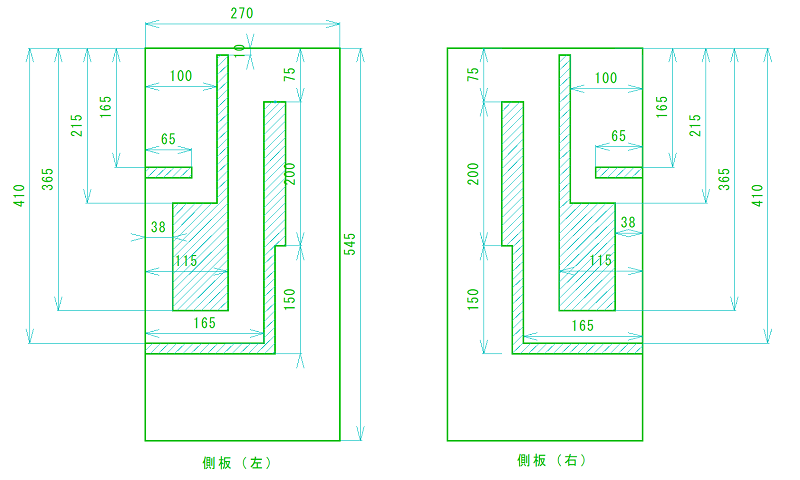

まずは大きさは、PC机とその机の上の棚の大きさに合わせて決めました。

高さは545mm、幅は130mm、奥行きは285mmです。

板厚は15mm。

音道の図は、音道のコーナー部分をいい加減に考えています。

音道の長さは、約1.5mとなりました。

|

|

空気室(スピーカーの後ろの最初の空間)の容積は、1.5リットルとしました。

スロート(音道の最初の部分)の断面積は35平方cmにしました

(スピーカーの有効振動板面積50.24平方cmの70%です)。

そこから、およそ10cm進む毎に8%ずつ広がっていくようにしました。

|

|

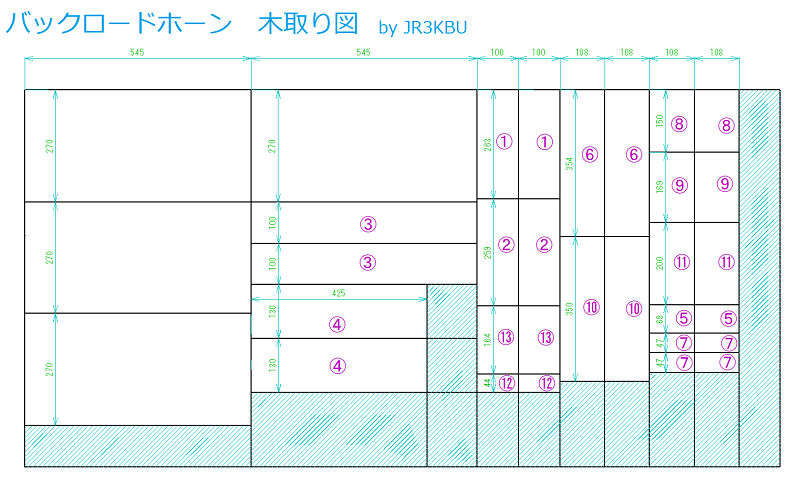

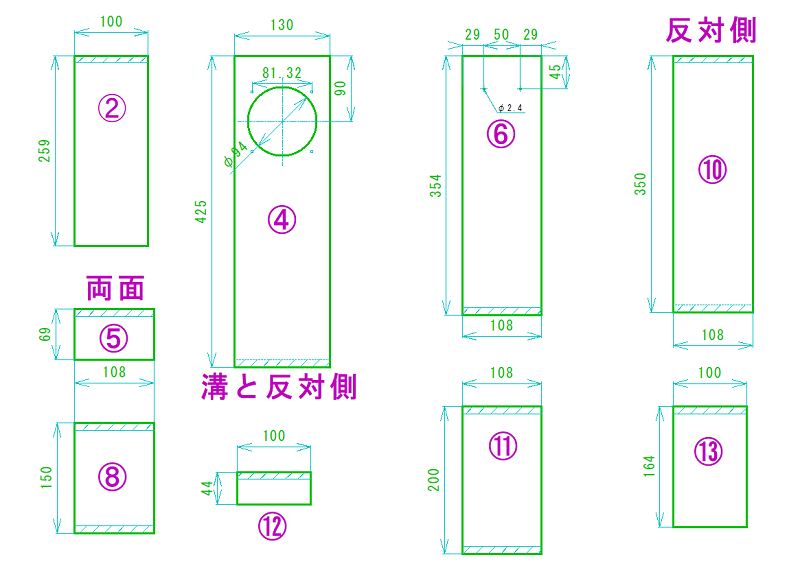

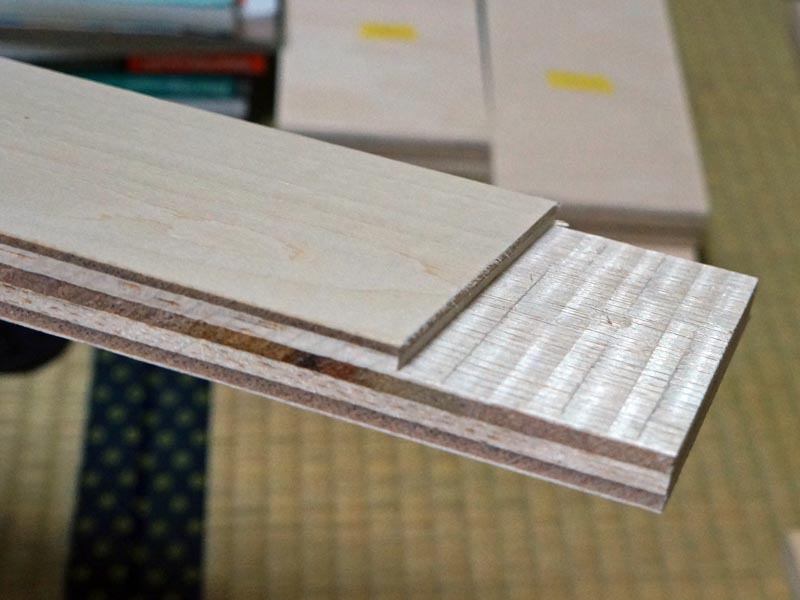

15mm厚のサブロク合板で、充分余裕をもって木取りできました。

これをホームセンター(京都府八幡のホームセンター『ムサシ』)でカットしてもらいました。

ムサシのカットサービスは精度が良く、また親身になってやってくれます。

1mmの誤差もありません。担当者が熟練の専門の方のようです。

私の家の近所のホムセンはアルバイトかパートタイマーの人のようで

ちょっと心配です(カット料金は安いのですが)。

クルマで30分以上かかるのですが、ムサシでカットしてもらうと安心です。

広い売り場で、板材もいろんな種類のものが豊富にあります。

ただ、機械の都合で90mm以下にカットできないそうで、上の12・5・7番の板は、

自分で電動丸ノコを使って切りました。

|

|

トリマーで、溝切り・面取りをします。

梅雨明けの真夏で、最高気温=38℃になるような天気で、

午前中だけ作業しました(38℃の炎天下では死んでしまう)。

大量の「おがくず」が出るので、室内では加工できないのです

(一度、室内でやって後悔しました。部屋全体が真っ白になります)。

音がうるさいので(マキタの静音モデルですが)、午前8時から開始して、

4時間程度です。麦わら帽子をかぶり、汗だくです。

1時間毎にポカリスウェットを飲み、冷房した部屋で扇風機フルパワーで

体を冷却しながら加工作業をしました。

|

|

これが面取りする部分(ボウズ面加工)。

|

|

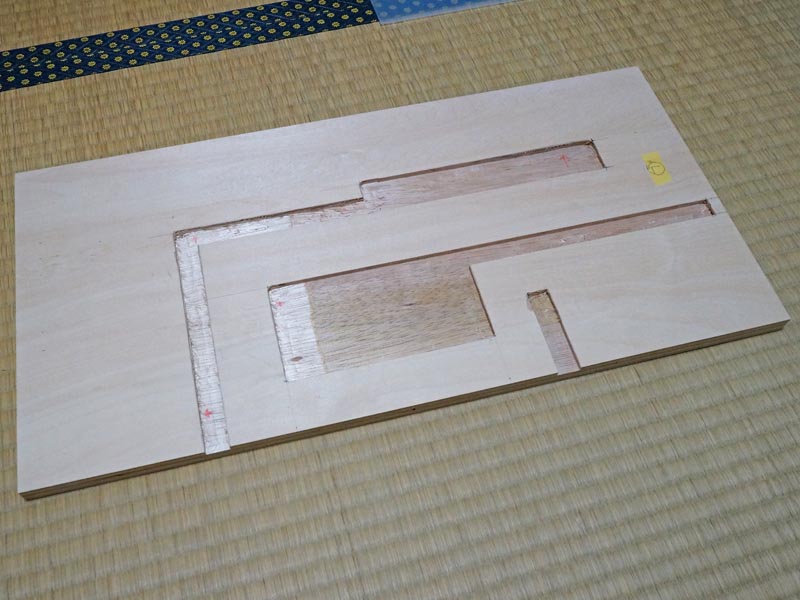

ハッチング部分を5mmの深さで溝加工します。

|

|

ここも5mmの深さで溝を彫ります。

左右対称です。

|

|

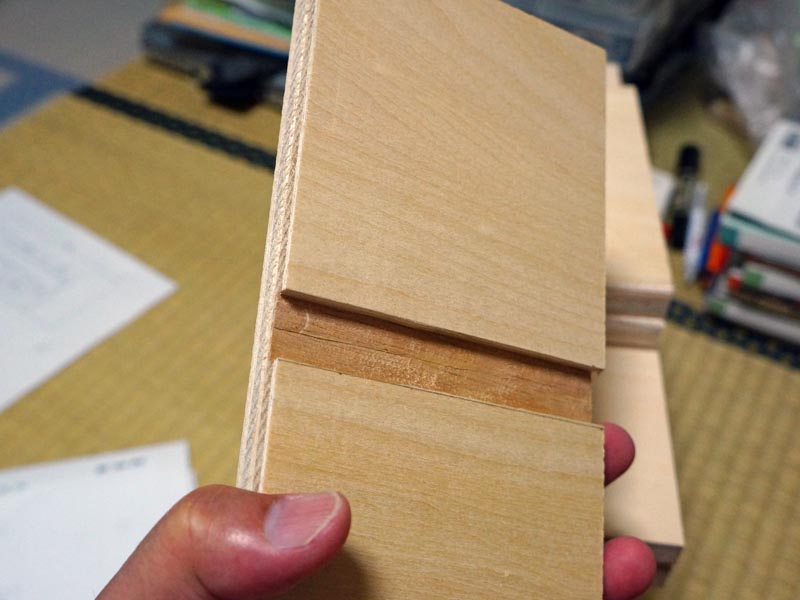

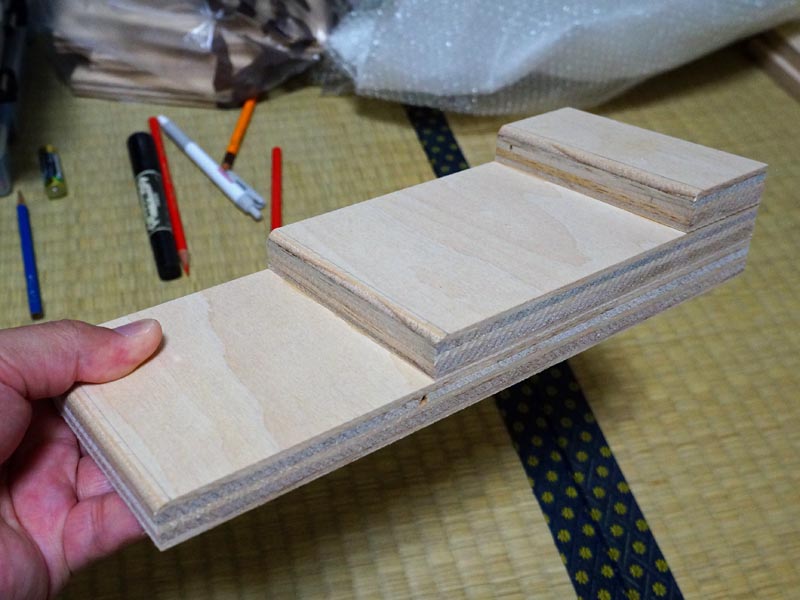

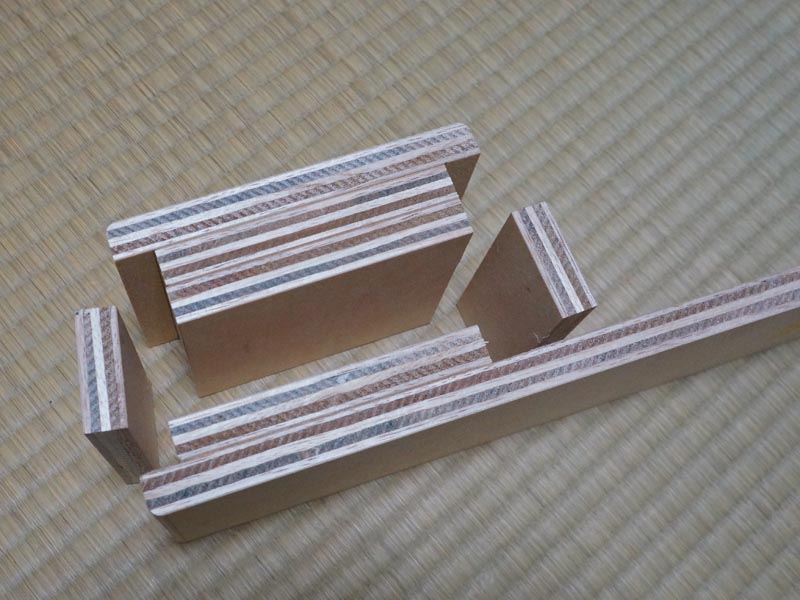

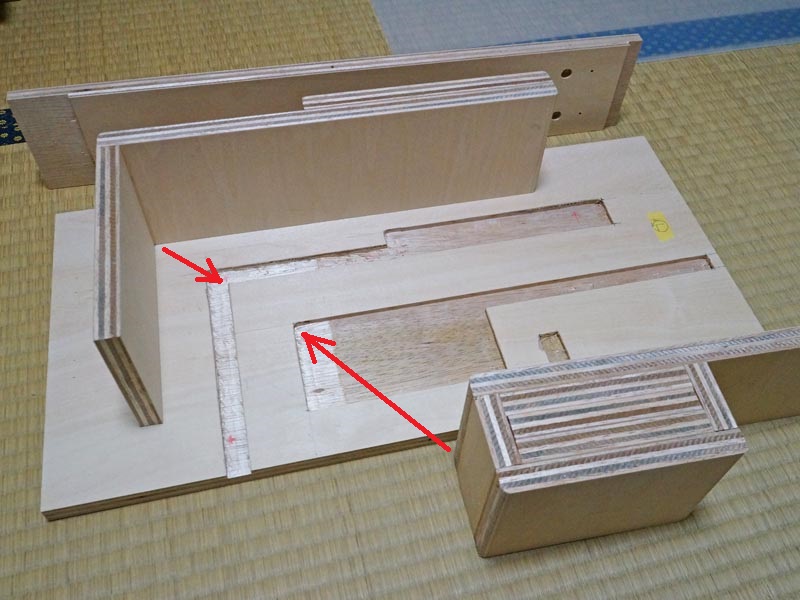

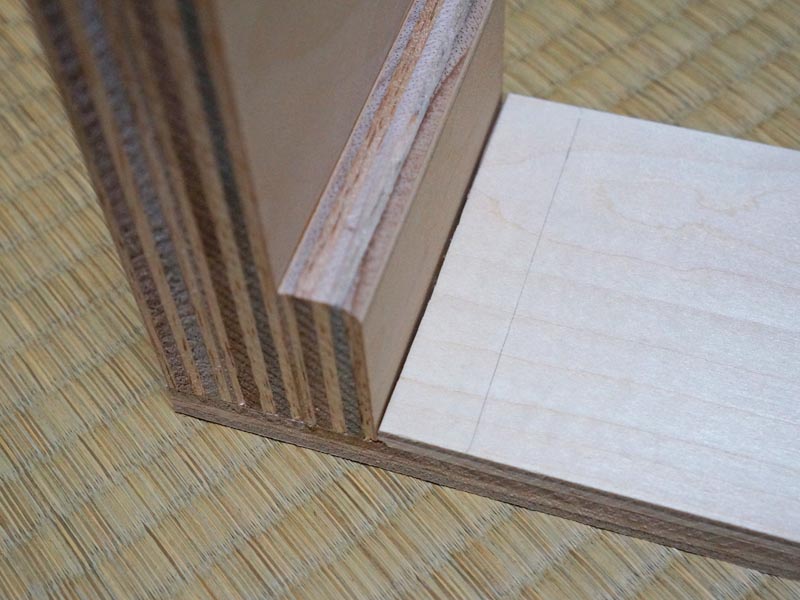

これが「大入れ」加工です。この溝に、別の板がすっぽりはまります。

|

|

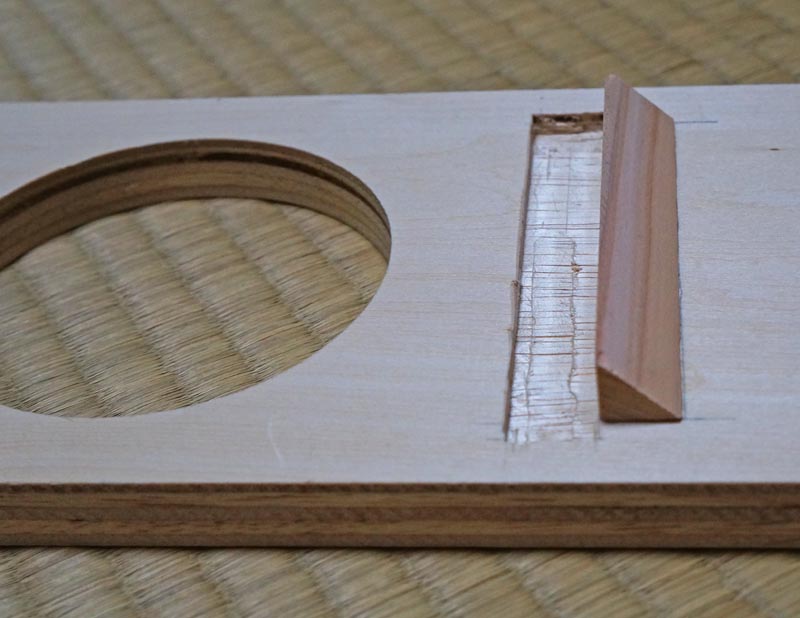

ここも同様です。

穴はスピーカー端子のためのものです。

|

|

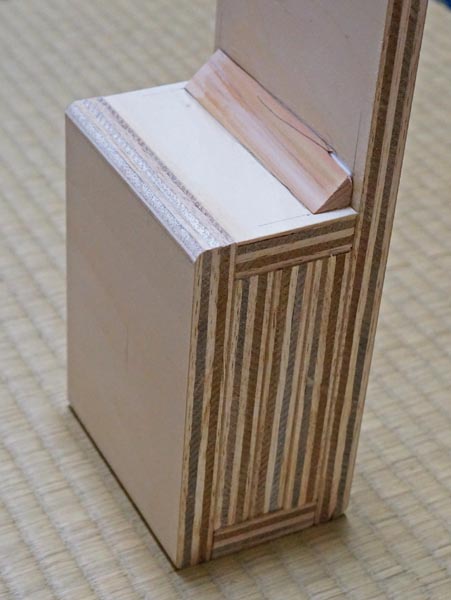

ここの大入れは、板が3枚分(底板)嵌ります。

|

|

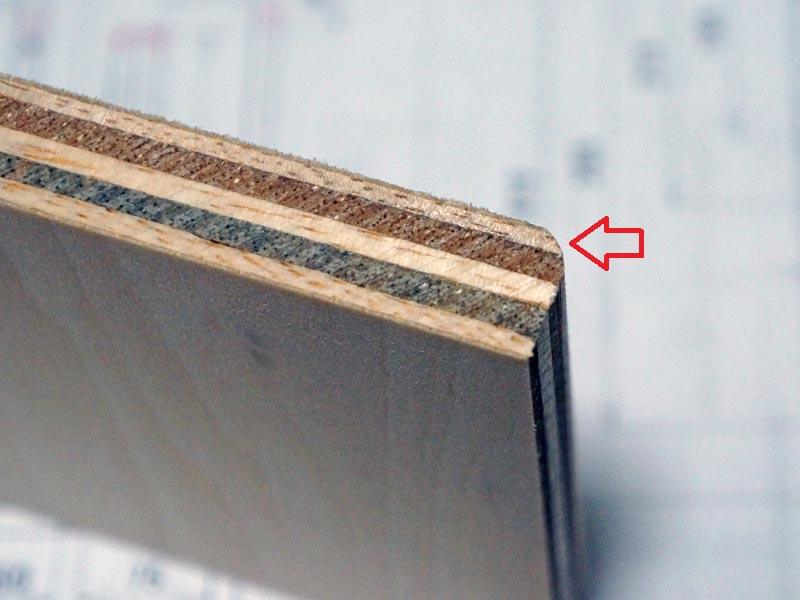

音道のエッジ部分は、このようにRを付けます。

R=6と、ちょっと少なかったです。

ただ、再加工する元気はありませんでした。

|

|

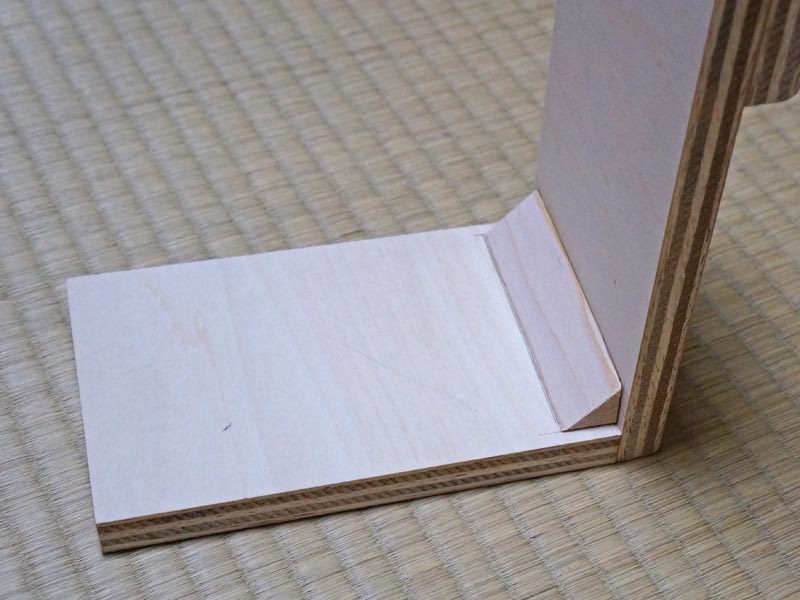

これは底板部分です。

3枚の板を貼り合わせました。

3枚ともエッジにRが付けてありますが、やっぱりちょっとRが小さかったです。

R=10が良かったです。

|

|

土・日に板を加工して、

平日に少しずつ、部品を貼り合わせていきます。

|

|

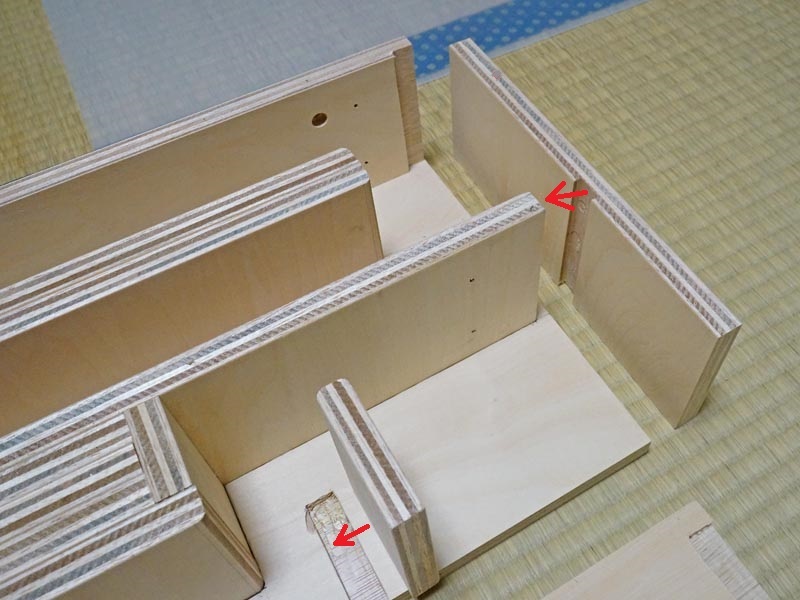

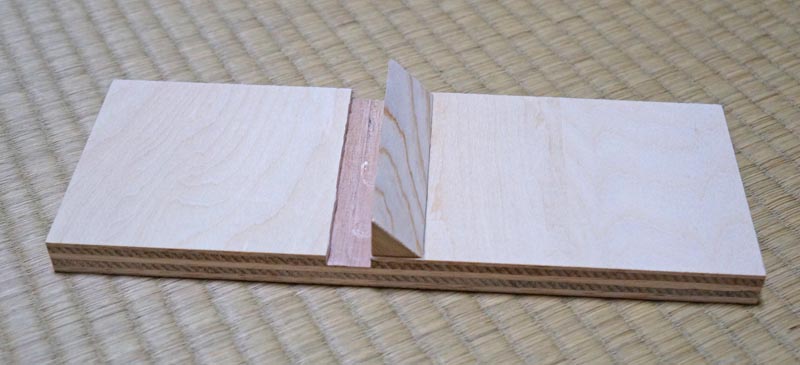

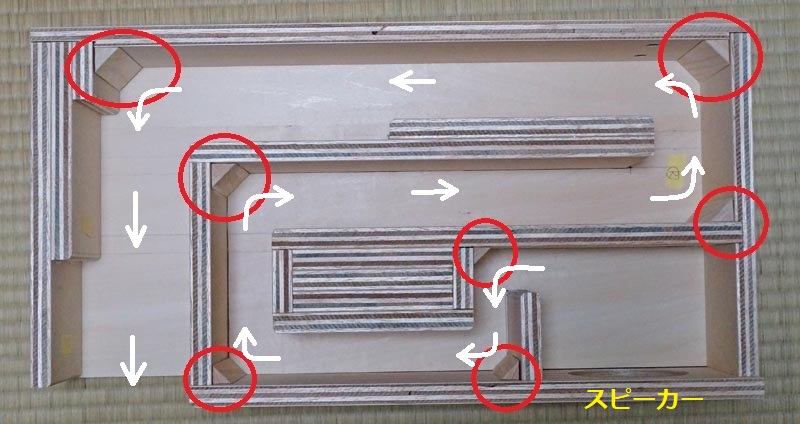

このように組み合わせます。

|

|

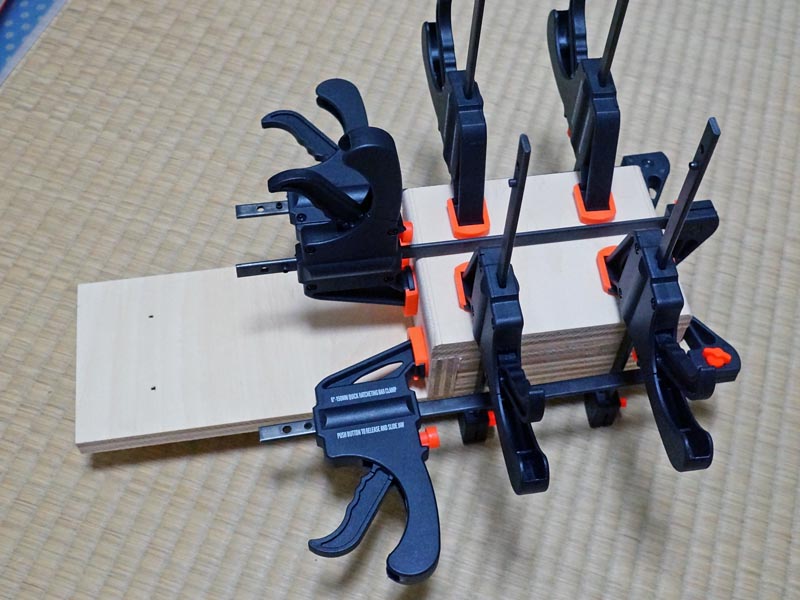

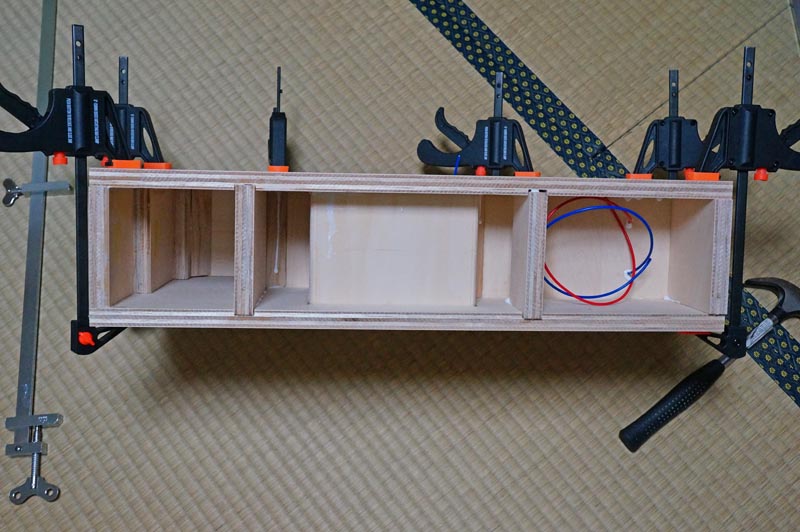

貼り合わせているところ。

|

|

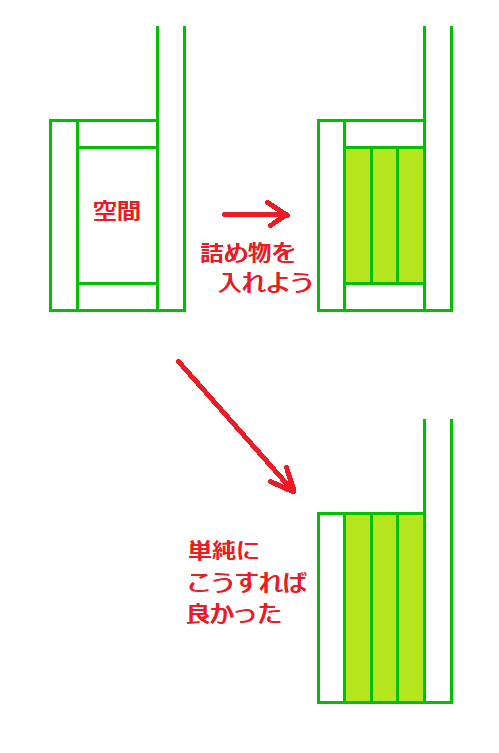

音道を区切る部分に空間があって、その空間が妙に共鳴してはマズいと思い、

詰め物をしたわけですが、

よく考えれば、もっと単純にできたのでした。

まあ、私の手間が増えただけで、どちらでも同じです。

|

|

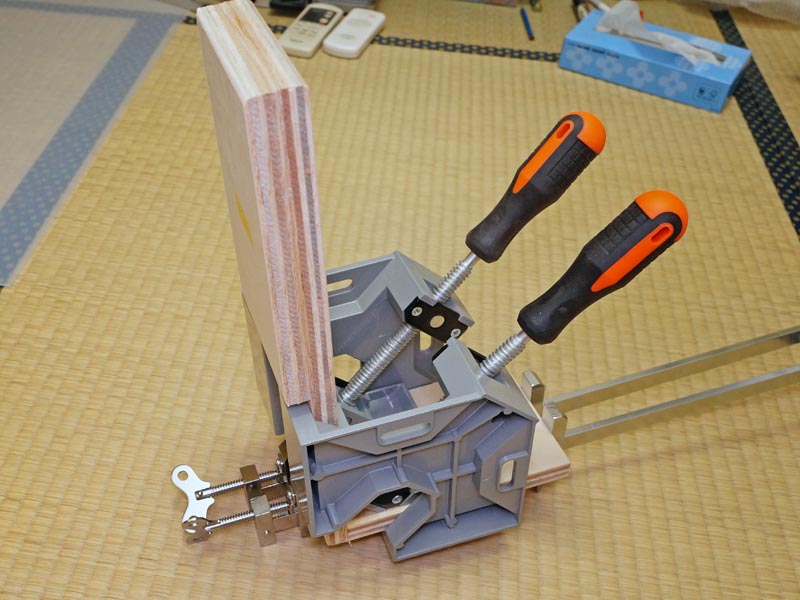

これは直角に貼り合わせています。

|

|

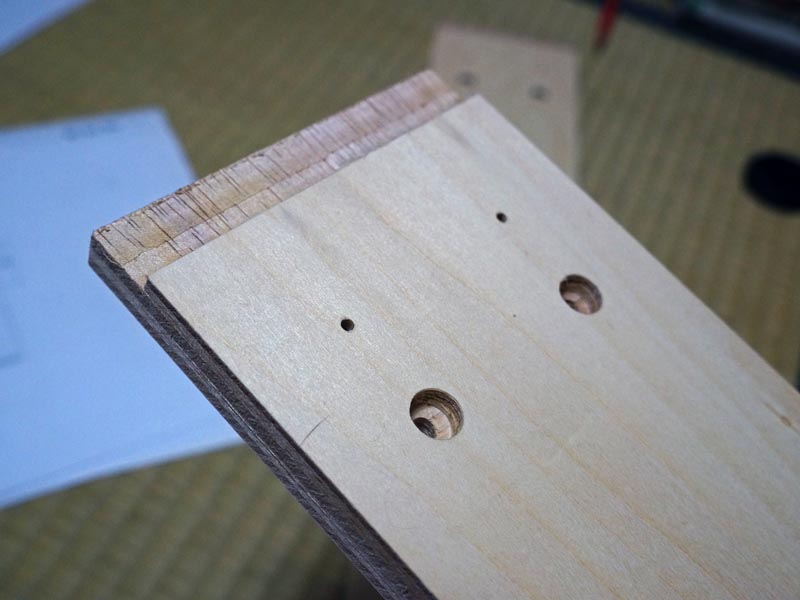

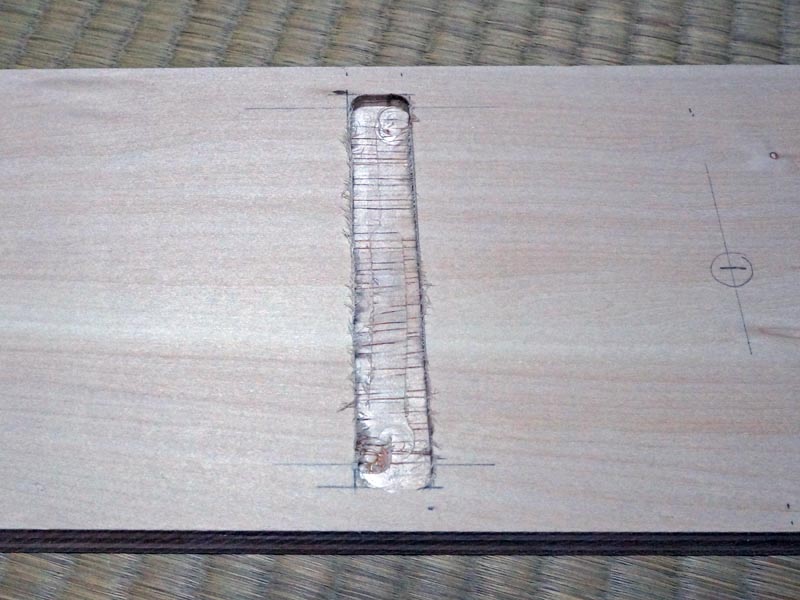

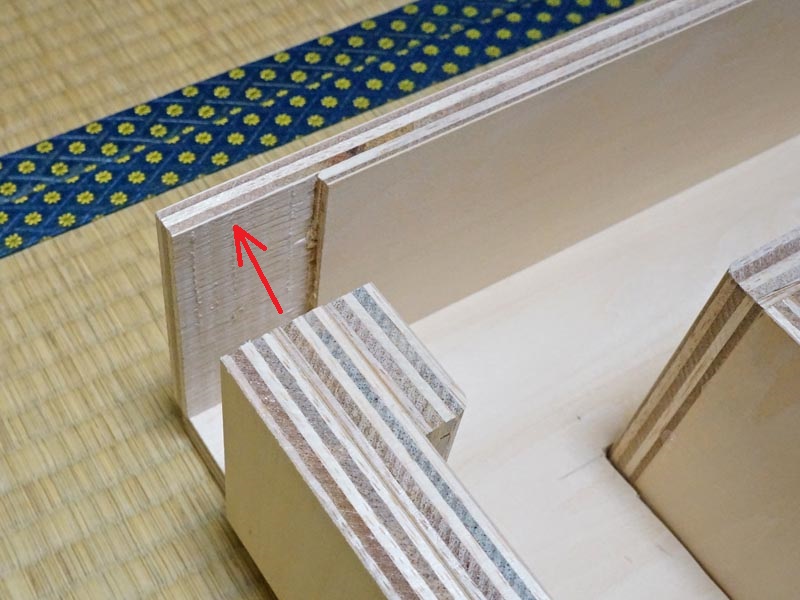

トリマーは刃物を回転させて削るので、隅は丸くなります。

|

|

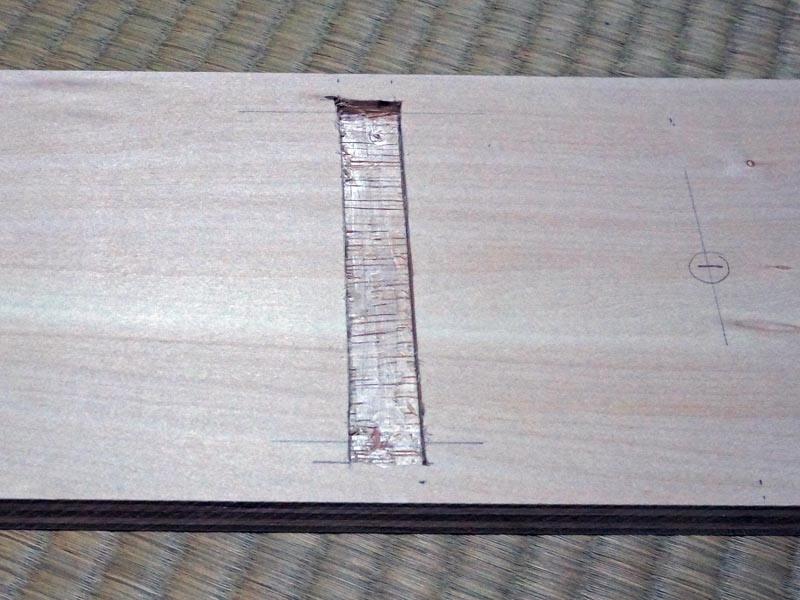

嵌る板は断面が長方形ですから、ノミで4隅を直角にしました。

ノミを使うのは中学生の時の技術家庭科以来です(40年以上ぶりの作業)。

|

|

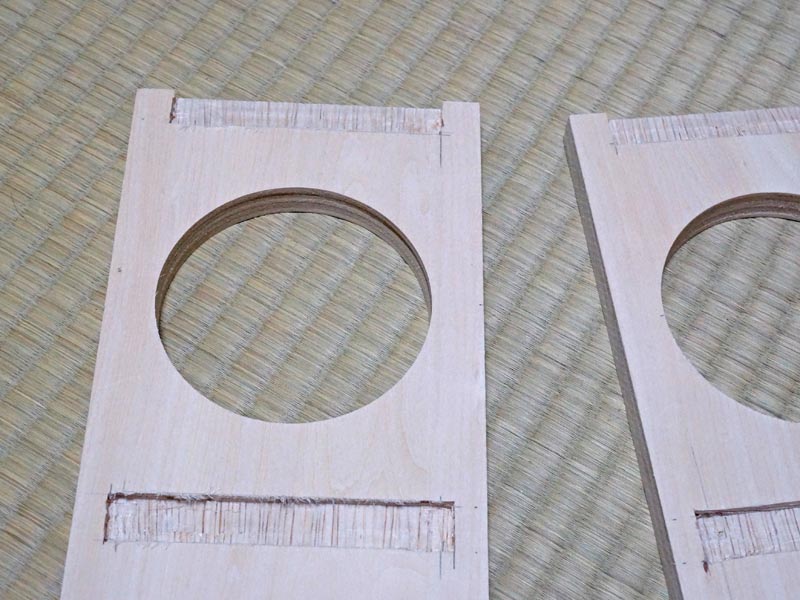

スピーカーを取り付ける穴を開けます。

|

|

綺麗な丸穴を開けることができました。

一度に開けるのではなく、両面から開けるのがコツですね。

|

|

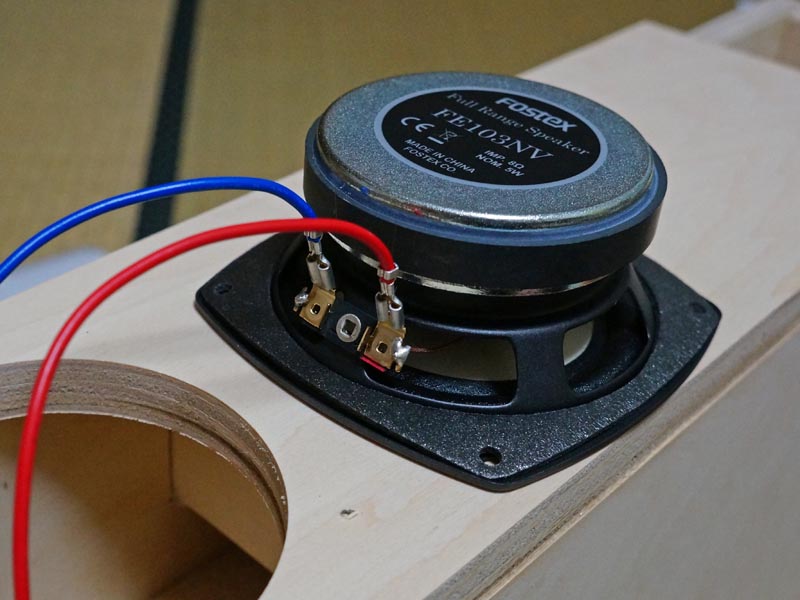

新発売のスピーカー、Fostex社の「FE103NV」です。

初代の無印「FE103」は1964年に発売された超ロングセラーのスピーカーです。

何度かマイナーチェンジをしていて、「FE103En」の後継として、2019年7月末に

発売されたのが、この「FE103NV」です。

予約して買いました。届いたのは8月はじめでした。

「FE103NV」が新発売されるというのは全く知らず、

「バックロードホーンのスピーカーと言えば、Fostex社だよな」、と

ネット検索したら、この情報があったのです。

|

|

スピーカーが届き、早く箱を完成させたくなりました。

ようやく板の加工が終わり(この側板のトリマー加工が一番難儀でした)、

仮組みしてみました。

|

|

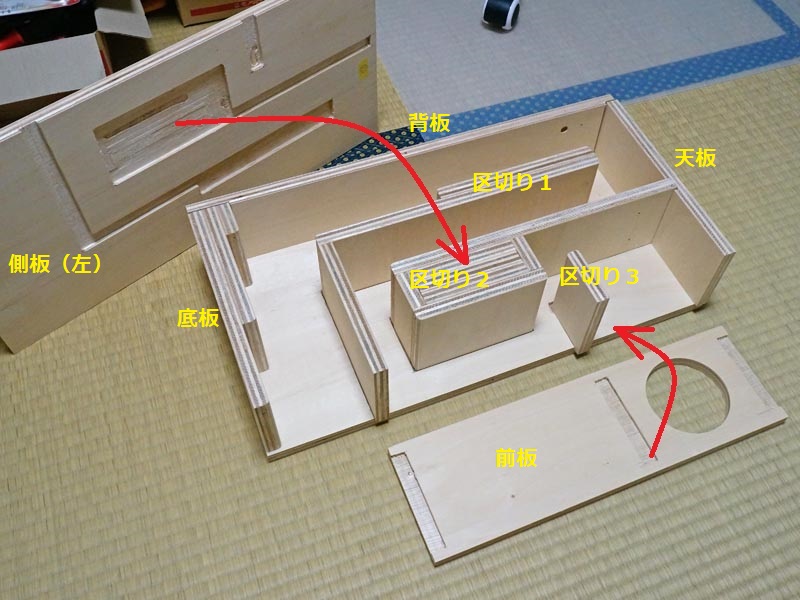

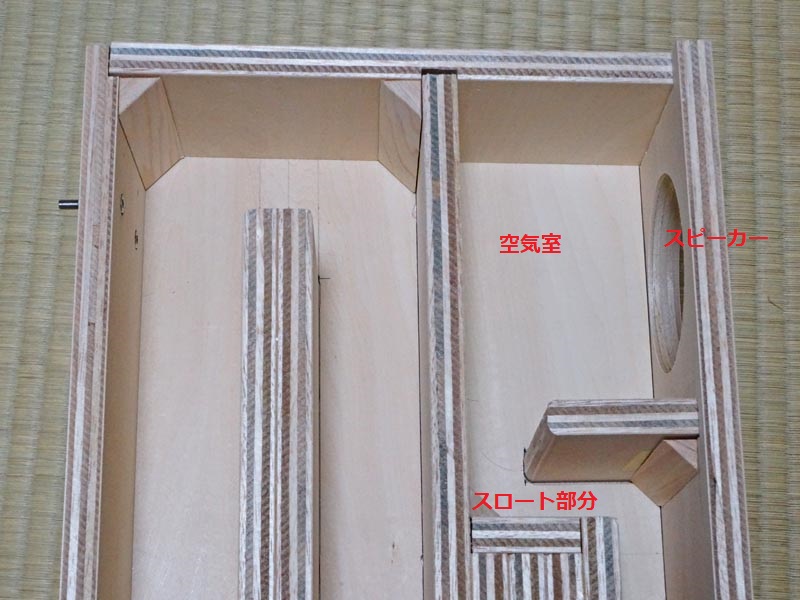

側板に部品(音道を区切るもの---2種類) を嵌めます。

|

|

大きい板は天板、

小さい板は、スピーカーの空気室と音道を区切るものです。

|

|

これは底板。

音道の最終コーナー部分です。

|

|

部品(天板・背板・底板・音道を区切るものを3つ)を載せたら、

もう1枚の側板と、前板(スピーカーを取り付ける板)を嵌めます。

|

|

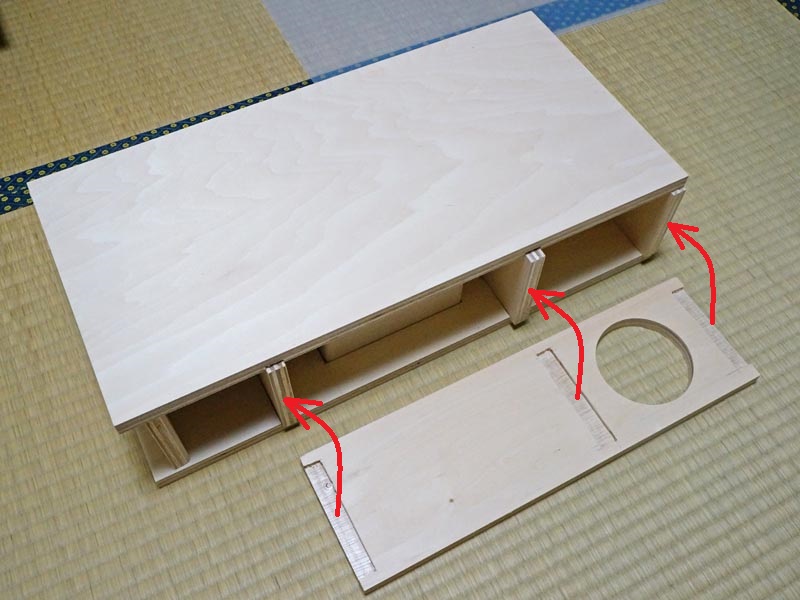

3箇所、板が4mm出っ張っていて、そこに前板を嵌めます。

すっぽりと嵌って、問題ありません。

|

|

だいたい完成したのですが、音道が90度曲がる部分を緩やかにします。

|

|

このように、三角の棒を接着します。

|

|

別の部分にも三角棒。

|

|

ここも。

|

|

さらにここにも三角棒。

|

|

まだまだ。

|

|

三角棒は7箇所に付けました。

音がスムーズに流れていく、、、はず。

|

|

こんな感じです。

|

|

いい感じです。

ここまでは接着していませんのでスキマが見えます。

|

|

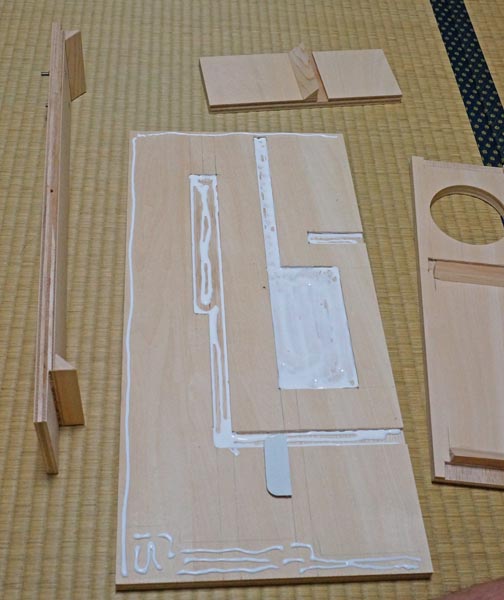

いよいよ、最終組み立てです。

接着してしまうので、もう中を見ることはできなくなります。

接着剤がどんどんなくなります。

スピーカー1個で1瓶弱使いました。まあ、1瓶200円ほどのものですが。

ヘラ(段ボールを切った時のカケラ)で均一に接着剤を均しました。

接合する部材の両方に、丁寧に接着剤を塗りました。

接着面にスキマがあると音が漏れてしまいます。溝を切ったのも、板同士が

密着するように、という気持ちです。

また、中途半端に接着するとビビリ音が出る可能性があるので(特に三角棒)、

注意して接着しました。接着剤をケチらないことですね。

|

|

一番最後の前面板を嵌める前に、内部を撮っておきました。

はみ出た接着剤を拭っておきました。

|

|

前面板を嵌めてたら、緊縛。

強力に締め付けます。

この状態で丸1日放置します。

|

|

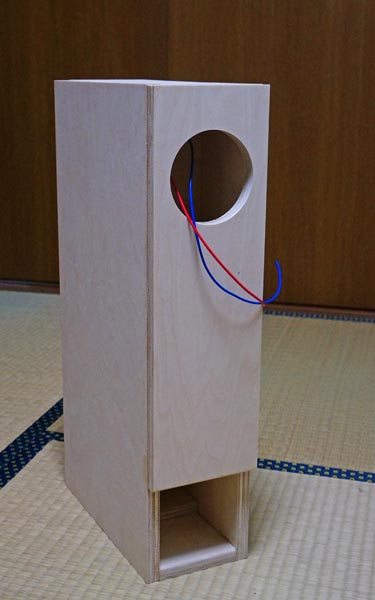

さて、箱は完成。

1ヶ月以上かかりました。

|

|

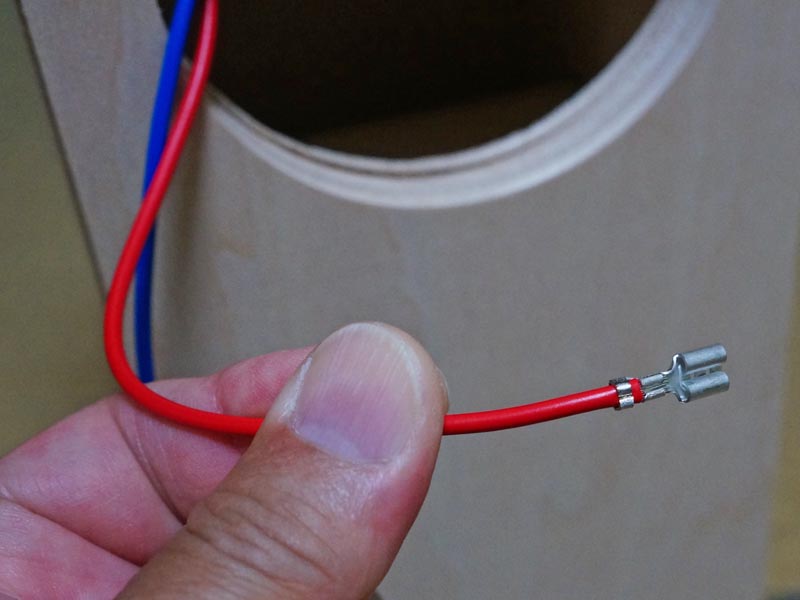

スピーカーに取り付けるファストン端子を圧着します。

|

|

スピーカーに接続。

コーン紙を破ってしまわないか、ヒヤヒヤしました。

|

|

スピーカーの取り付け完了。

かっこいい!

|

|

背面のアンプへ繋ぐ部分です。手で持っている線がアンプに繋がります。

ステンレスのネジを裏から出るようにしてあります。

丸形圧着端子同士を、ナットで共締めします

(ネジに電流は流れません)。

|

a a |

PC机にセットして、遂に完成。

お〜〜〜、素晴らしい。

1ヶ月間の苦労が実りました。

10cm径のスピーカーから出る低音とは思えません。迫力があります。

音道が長くないせいか、ハキハキと歯切れの良い低音です。

ボーカルの声がきらびやかです。

2時間以上時を忘れて聴いていました

(写っている時計を見ると9:45、昼ご飯の用意ができるまで聴いていました)。

|

|

|