新AVRのUPDI書込器 (2023年1月3日)

AVRマイコンの製造元のATMEL社がMicroChip社に買収されて、

AVRマイコンが新型にリニューアルされました。

マイコンのコア部分に変更はなく、

R0~R31の32個の8ビットレジスタ

単純明快なRISC命令

パイプライン処理による1命令1クロックでの実行(例外あり)

などの特徴は変わりません。

リニューアルされたのは周辺回路で、ほぼ別物と言っていいほどです。

高機能になったり、イベントコントラーラが新たに装備されました。

最初の問題はプログラムを書き込む回路の変更です。

旧来のAVRは、

RESET

SCLK

MISO

MOSI

の4種類の信号線が必要でした。

CPUをRESET状態にしたままで、SPIで 書き込みをするようになっています。

最低でもGNDと合わせて5線が必要でした。

通常はAVRマイコンの電源電圧を監視した方がいいので

普通は6線となっています。

新AVRでは

UPDI

の1種類だけでOKです。GNDと合わせて2線です。

電源電圧を監視などをするとしても3線で済みます。

これだけでプログラムもデバッグもできます。

しか~し、今まで使っていたATMEL社純正の

書き込み器は使えなくなりました。

UPDIは双方向の非同期シリアル通信なので、

とても簡単なインターフェースでPCと接続できます。

書き込みのためのPC側のソフトもフリーのものがあります。

avrdude.exeです。

これはコマンドラインで使うもので

avrdude\avrdude -v -p attiny816 -P com6 -c serialupdi -b230400 -U flash:w:avr.hex

のようにコマンドを打って使います。

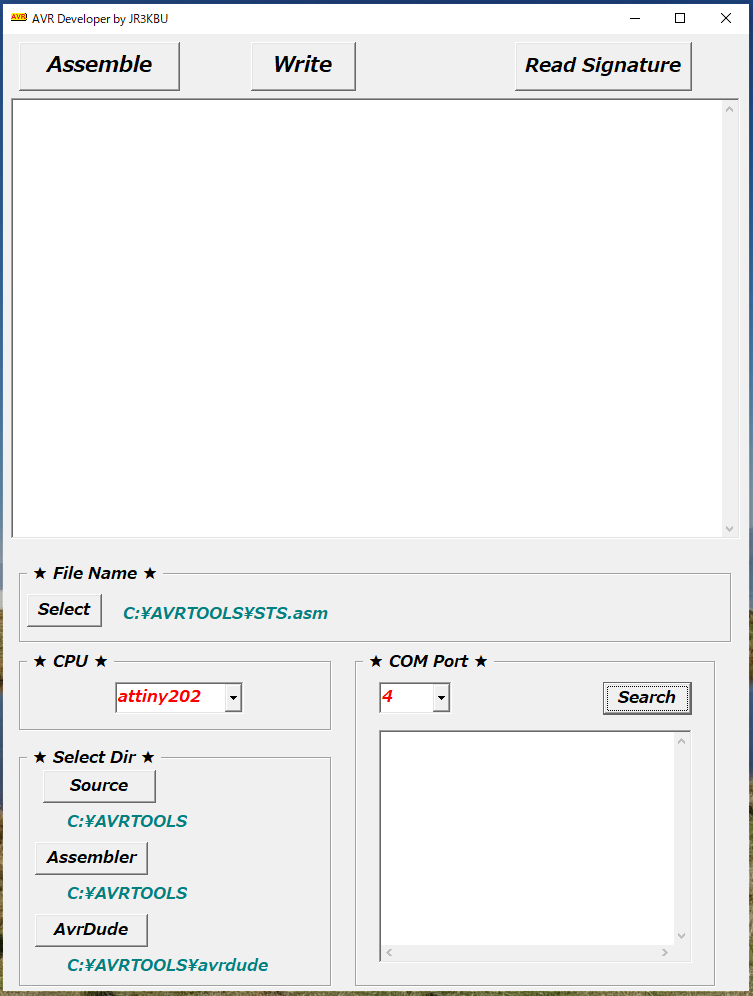

バッチファイルにして使っていましたが、CPUの種類やCOMポート番号は

よく変わるので、GUIのラッパーを自作しました。

|

|

これでワンクリックで書き込みできます。

ついでにアセンブルもワンクリックでできるようにしました。

|

|

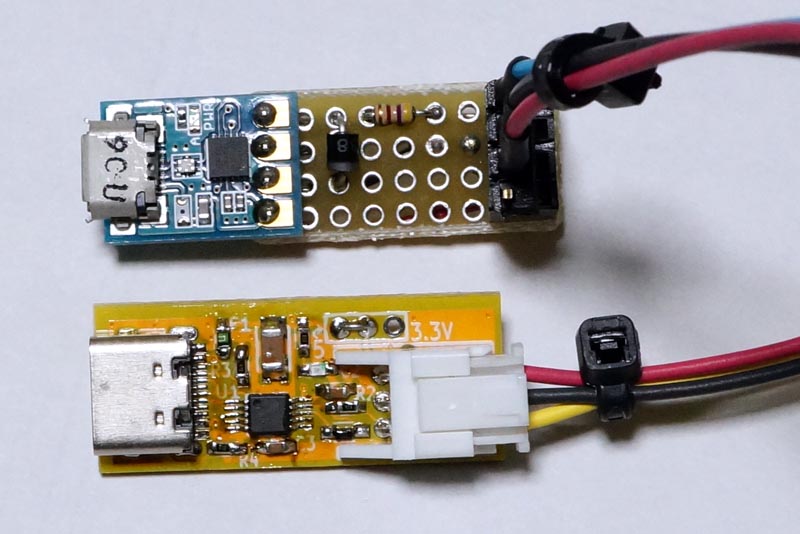

普通のUSBシリアル変換器(TTL/CMOS)と、ダイオードと抵抗を1本ずつの

インターフェース回路で使えますが(写真の上側)、専用基板を起しました(写真の下側)。

あんまり小さくならなかったです、、、 (30mm☓12mm)

3Pのコネクタを横型にしたのと、USBコネクタをType-Cにしたので

長く大きくなってしまいました。

【2線なのにコネクタが3Pとは? 】

一応、この書き込み器からターゲットに電源を供給できるように

電源ピンを設けましたので3Pになっています。

ターゲット側の電圧をモニタするものではありません。

書き込み器側にジャンパーがあって5Vか3.3Vを供給できます。

ちょっとした実験をする時に、AVR用に別途電源を用意する必要がないので

便利かな~、と思います。

回路図↓

|

|

秋月などのUSBシリアル変換器ユニットを使えばR2とD2だけでOKです。

別にCH340Eでなくても良いです。

UPDIコネクタの3番ピンはターゲットの電源監視ではなくて

ターゲットへの電源供給用です。ターゲット側に電源が確保

されていればつなぐ必要はありません。

簡易回路のため、ターゲットの電源は5Vを想定していますが、3.3Vでも

動くはずです。もっと低い場合はうまくいかない可能性があります。

【2025/9/21 追記】

バイパスコンデンサのC2は非常に重要です。

これが無いとCH340Eは正常に動作しないようです。

J1の3番ピンに5Vか3.3Vを出力していますが、3.3Vは使わないからといって

C2を省略しないでください。

|

|

|