| オシロスコープの検討 (2012年3月10日) (2012年3月24日更新) 現在持っているオシロスコープは3台あって、

です。このページの一番下に写真があります。 CS-5170は、20年以上前に新品で買いました。 カーソル・リードアウト付きで20万円前半で当時としては 画期的に安かったのです。 2465Aはヤフオクで中古で買いました。50MHz帯の高周波を 見るために買いました。さすがに帯域350MHzなので 50MHz帯の信号は歪みまでよく見えます。しかし歪みは スペアナで見ればいいので、あまり出番がありません。 TDS2002は10年前に新品で買いました。 カラー表示のデジタルストレージでこれも画期的に 安かったのです。コンパクト・軽量で、最近はこればっかり 使っています。しかしながら、だんだん物足りなくなってきました。 TDS2002はメモリが2.5kポイントと少なく、画面更新頻度が少ないので どうしてもノイズ性のパルスがよく見えないのです。他の2台の アナログ機はこれからも動くか甚だ心許ないので、アナログ機に負けない、 パーシスタンス表示のできるデジタル機を買おうと思い立ちました。 チャンネル数は通常は2chでいいのですが、たまにあともう1ch欲しいと 思うことがあるので4chのものにします。デジタル入力はあれば便利でしょうが プローブを繋ぐのもたいへん、もう8ビットバスのメモリとか使うことも少ないです から割愛することにします。 帯域は、前述のように高い周波数はスペアナで観測するので 100MHzでいいことにします。20MHzクロックのマイコンをいじる ならこの程度で充分です。 最初はTektronixのDPO2000シリーズ(DPO2014)が40%OFFキャンペーン中なので 決めかけましたが、AgilentのInfiniVision 2000Xシリーズ(DSOX2014A)が気になり、 比較してみることにしました。岩通もDS-5500という機種があり同価格帯でしたので 併せて比較します。 デモ機を貸してもらい、いじってみました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

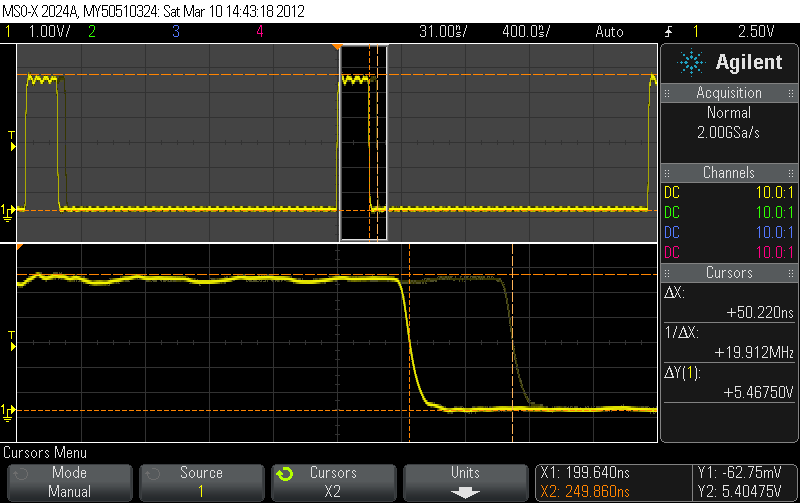

| ↑向かって左側がTektronixのMSO2024、右側がAgilentのMSOX2024Aです。 いずれも帯域200MHz、デジタル入力付き(mixed signal)で、私の欲しいものより グレードが上ですが、操作上は変わりありません。 Agilentの表示画面は大きくて高解像です Tektornix : 7インチ、480×240dot Agilent: 8.5インチ、800×480dot まずジッタの見え具合のテスト。 AVR Atiny2313を20MHzクロックで動かしてデジタル出力してみます。 200nsの正パルスが、256回に1回だけ250nsになります。 これ↓がAgilentのキャプチャ画面。波形の立ち下がり部分のジッタ(50ns)がよく見えます。→ 動画はこちら |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

これ↓がTektronixのキャプチャ画面。Agilentの画面はTektronixよりはるかに綺麗で文字も読み易いです。 また波形の立ち下がり部分のジッタがよく見えません → 動画はこちら |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

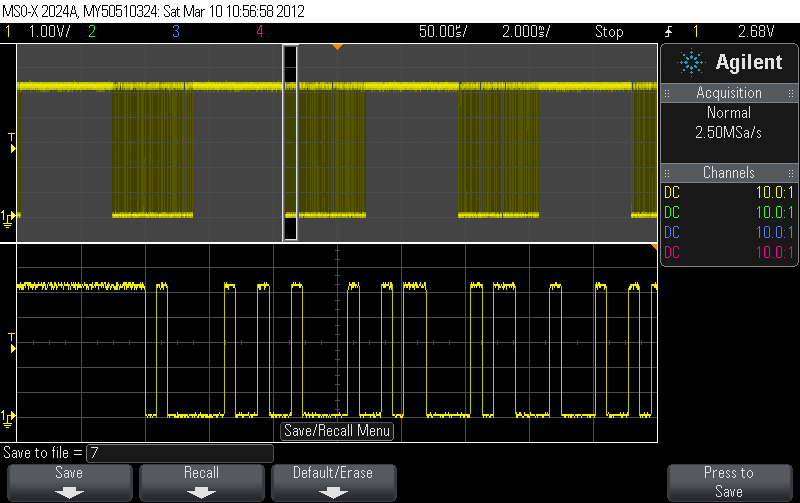

Tektronixの動画は22秒ありますが、3回ほど一瞬ピカっと光るだけです。 じっと見ていないとわかりません。 ズーム表示でなければ、もっとよく見えます。 ソフトウェアの処理が重くなっているのでしょう。 次に 非同期シリアル信号の波形。 「ボーレート115kbpsで'A'〜'Z'の26文字を連続で出力した後、3ms待つ」 を繰り返しています。 これ↓がAgilentのキャプチャ画面。メモリ100kポイントでもけっこう見えます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

これ↓がTektronixのキャプチャ画面。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

岩通はメーカーの営業の方がデモをしに来ていただけました。 3機種の比較をまとめました↓ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

・起動時間は圧倒的に岩通が早いです。Tektronixはイヤになるぐらい遅いです。 ・メモリ長はAgilentは50kポイントと、他の2台の1/20しかありません。 Agilentと岩通のメモリは4chのうち2chしか使わない場合は、2倍に増えます。 カタログの表記上の違いですが、Agilentは多い場合を表記、岩通は少ない場合を表記 しています。ちょっとAgilentさん、騙しているわけじゃないけど姑息なような気がします。 ・更新回数はAgilentが5万回/秒と他の2台の10倍多いです。 ・カーソルの操作感は、Tektronixが2つのツマミで操作するので、非常に良いです。 Agilentと岩通は1つのツマミで操作するので、手間が増えます。 岩通は2本のカーソルのどちらを動かすか、別のボタンを押して選びます。 Agilentは、カーソル移動のツマミが押しボタンになっていて、これを押して選びます。 岩通よりAgilentの方が、手を離す必要がない分、スピーディに操作できますが やっぱりTektronixの操作感には敵いません。 岩通は、会社で使っているブリンゴ(DS-8812)もそうですが、カーソルの操作感が 非常に悪いです。初めてブリンゴを使った時はイライラしました。DS-5500も全く同じ で進化していません。現有しています3機種(Kenwood CS-5170やTektronixの2機種)は 2つのツマミで2本のカーソル位置を調整するようになっています。 岩通の開発者はカーソルの操作をしないのでしょうか。これはかなりマイナスポイントです。 ・ジッタの見え方は、Agilentが圧倒的によく見えました。これは単に更新回数が10倍な だけでなくハードウェアの問題でしょう。Tektronixの5000回/秒でも、テストした波形は 256回に1回ジッタが発生するのですから単純に1秒間に20回弱の頻度でジッタを読み 込めるわけで、何秒間も見えないはずはないのです。DPOではないDSOな現有の TDS2002でもこのぐらいなら見えるのです。岩通もTektronixと同じような見え方で, Agilentの圧勝でした。 ・画面の見易さは、LCDが一番大きいAgilentが一番良いです。表示している文字も綺麗です。 岩通もなかなか良いです。 Tektronixは縦方向のドット数が他の2機種に比べ半分なのは痛いです。 ・ズーム表示させ、ズーム位置を動かす操作はTektronixはジョグダイヤルでするの ですが意外にやり易くありませんでした。細かく動かすのがうまくいきません。 「慣れ」もあるのかもしれませんが。 速く動かす分には良かったです。 Agilentと岩通は端から端までの移動はたくさんツマミを回さねばならずたいへんでした。 もうちょっと工夫できないものでしょうか。 ・信号解析はTektronixのみできます。RS-232C、SPI、I2C、CANなど。 ただ、別売でそれぞれ10万円ぐらい(SPIとI2Cはワンセット)しますので手が出ません。 リアルタイム性では劣りますが、PCに波形データを転送してPCで解析した方が いいみたいです。趣味で使うので、無くてもまあ我慢することにします(ホントは欲しい)。 ・おまけとして、Agilentはファンクションジェネレータ機能とDVMがあります。 これは本来別売ですが2012年3月1日から8月末まで無料キャンペーン中です。 上記のことはAgilentの日本語サイトに書いてあったのですが、3月12日に見積もりを取った際に 念のために確認したところ、日本では4月1日から適用とのこと。だったら日本語のサイトに そう書いておくべきじゃないですかね? サイトには「全ての顧客に、全ての国で3月1日から」と 書いてあったのです。↓ (赤枠は私が付け足したもの) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

他には小さなことですが、Agilentの筐体の上面にはプローブ等を格納するポケットが あります。これは便利です。 メモリが少ないこと、カーソル操作がTektronixよりも使い勝手が悪いこと以外は Agilentが良さそうに思えました。4月まで待つことにしましょうか。 →4月になって発注、4月末に無事、納品されて快適に使っています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||