| DR650SEにタコメータを取り付ける (2020年7月18日) キャブレタのセッティングをするのに何かと便利なので タコメータを自作して取り付けました。 とは言え、ずいぶん前から作っていて、やっと完成のメドがついたと (飽き性で中途半端になっていました)。 |

|

|

|

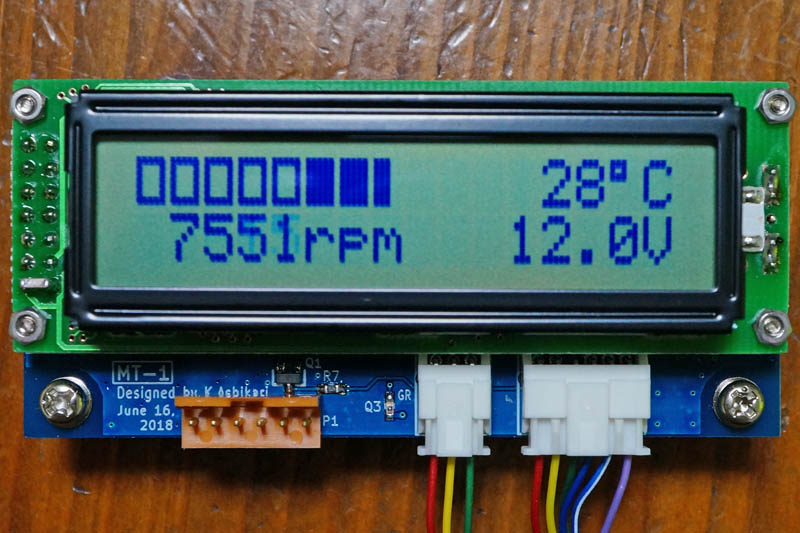

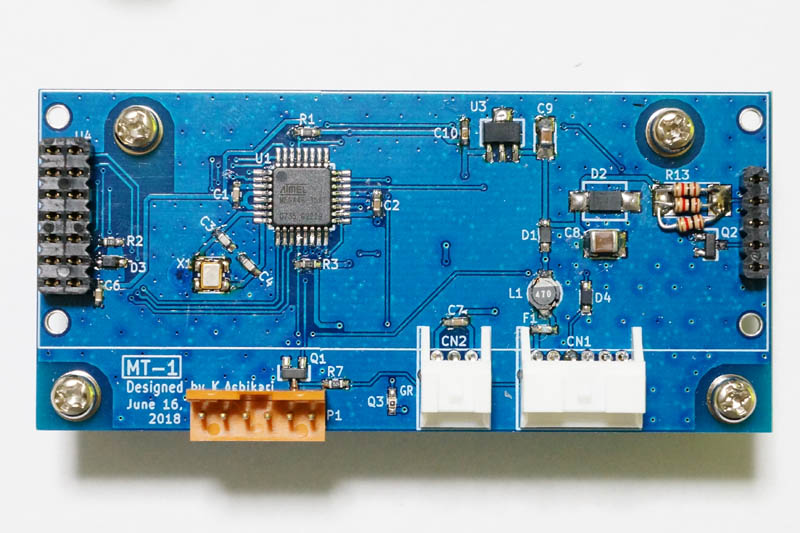

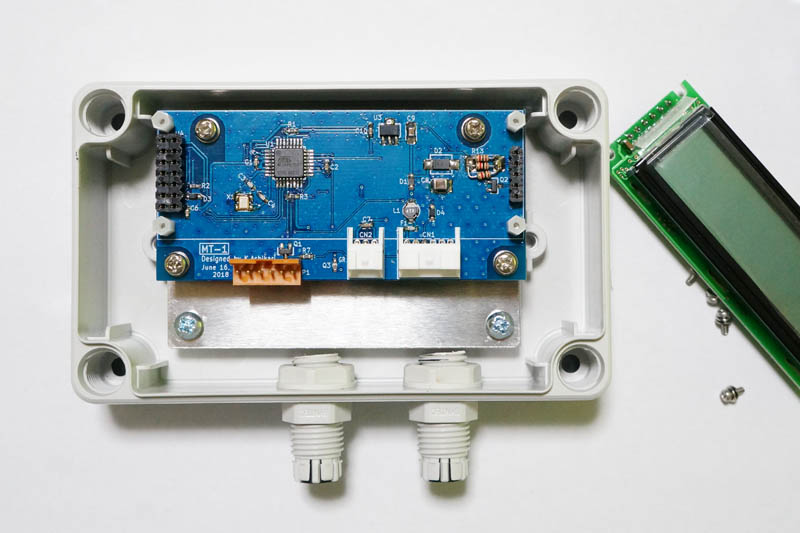

| キャラクタタイプのLCDを使った簡易版です。 LCD(緑色の基板)の幅と同じ幅の基板(青色)に載っています。 青色の基板の日付は2018の6月になっていますね。 LCDの下に、マイコン(ATMega48)が付いています。 黄土色のコネクタの右、Q3はフォトダオードです。周囲の明るさによって LCDのバックライトをON/OFFします。 |

|

|

|

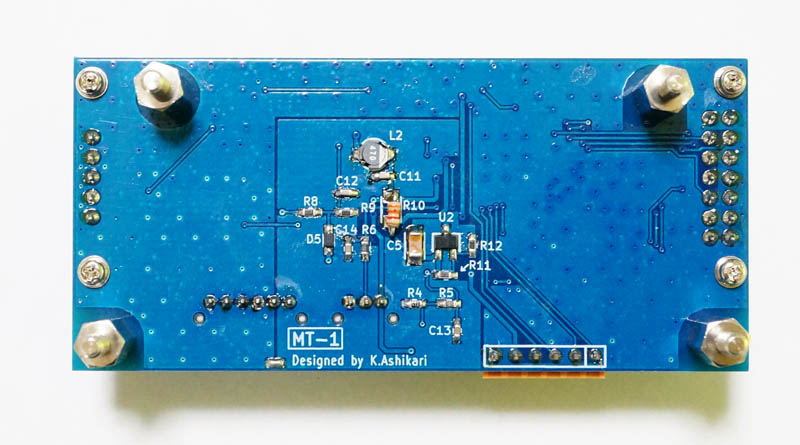

| これは裏面。 アナログ部分が載っています。 |

|

|

|

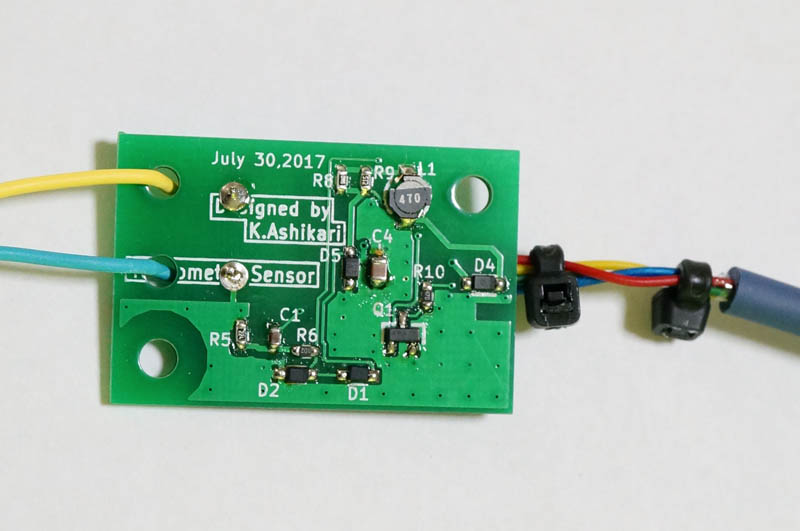

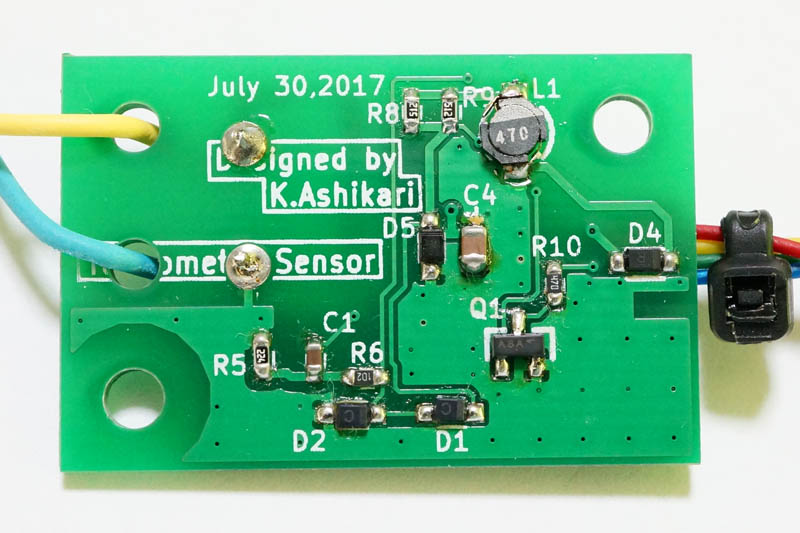

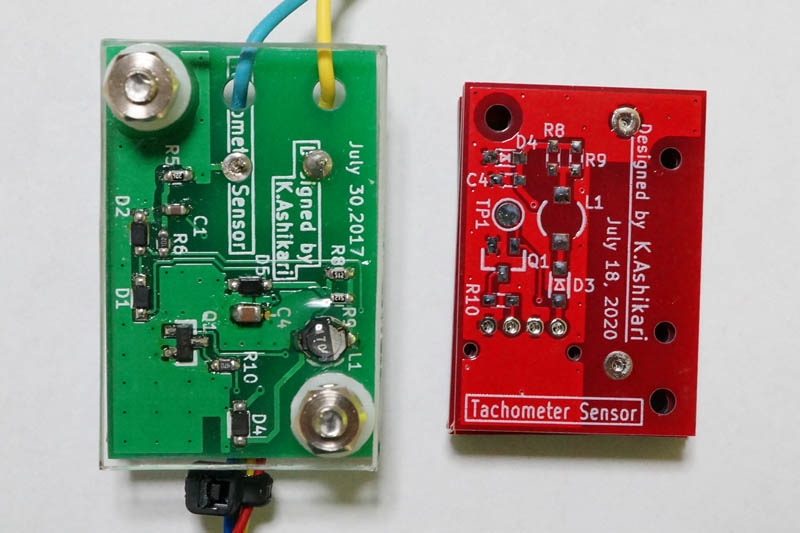

| これがタコメータのセンサ部。 イグニッションコイルの1次側に付けます。 なんと日付は2017年の7月。 基本的な回路は 【ここ】 と同じです。 まだ基板製作に馴れてなくてシルク印刷がスルーホールでぶった切られています (現在、もう少し小型化した基板を発注しています)。 |

|

|

|

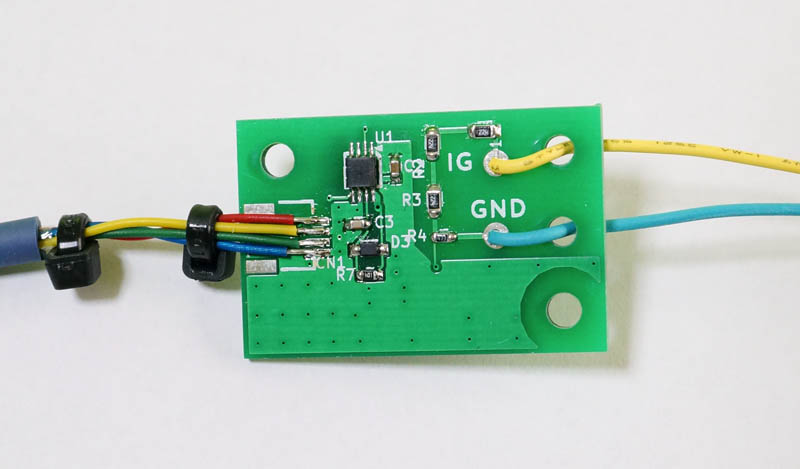

| センサ部の裏面。 波形整形にワンショットマルチバイブレータ(74123タイプが1回路入った8pのIC)を入れて、 デジタルトランジスタを使ってオープンコレクタ出力にしました。 |

|

|

|

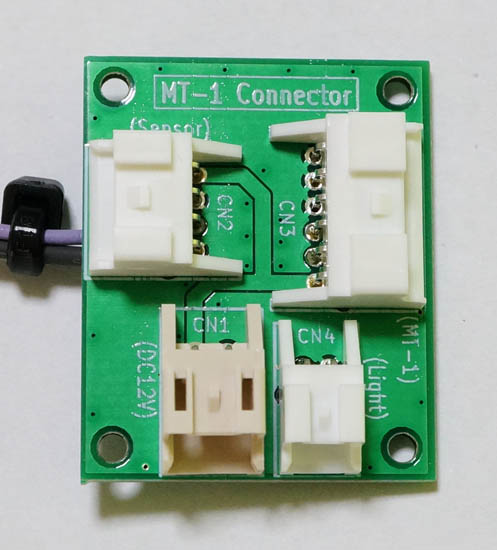

| これはコネクタボード。 信号、電源を各ユニット振り分けるようになっています。 (回転数だけを表示するのではなく、ヘッドライトやストップランプの制御もします)。 |

|

|

|

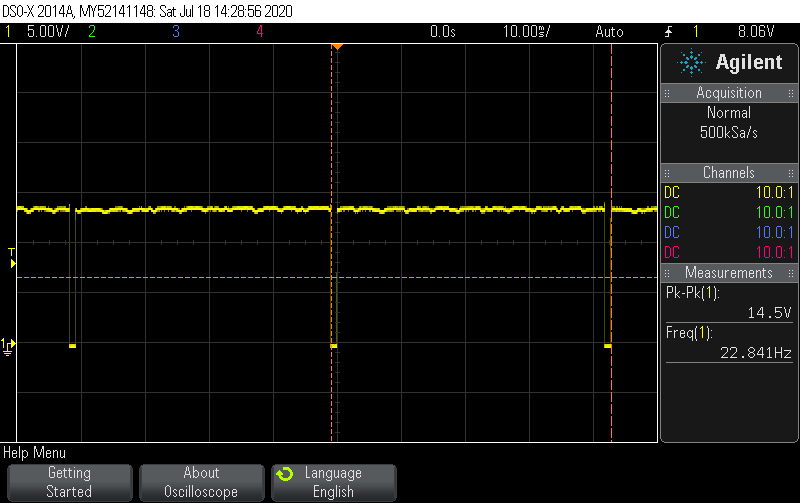

| センサ部の動作チェック。 |

|

|

|

| うまくセンスできているようです。 22.841Hzなので、60倍して1370rpmです。 オープンコレクタ出力なので、とりあえずバイクのバッテリーに10kΩでプルアップして 測定しました。 |

|

|

|

| やってるうちにアイドリングが下がってきて、現在、1345rpmと表示されています。 (まだLCDに保護用透明シートが張ってあって見にくいですが) 回転数の 数値表示は回転に応じて2〜8回の移動平均値です。 バーコード表示は過去0.5秒間のピーク値です。 表示の確からしさは、別途、マイコンを使ってセンサ部のシミュレータを 使ってチェックしてあります。例えば、2000rpmのパルスを10発出して 次の1発だけを12000rpmのパルスにして、ピークをちゃんと 検出しているか、などです。 LCD表示は0.25秒に1回更新します。 1回の表示の更新にかかる時間は1.8ms程度です。 パルス間の時間をハードウェアで測って、そのデータを128個、リングバッファに記憶しています。 1万2千rpmは1秒間に200パルスですので、この回転でも 0.6秒以上は記憶できていますのでピーク表示は正しいです。 タコメータ以外の機能としては、 【1】気温と電圧を表示します。 【2】ヘッドライトリレーに、ON/OFF指示を出します。 電源ON後、4回連続で1200rpm以上になった時、ヘッドライトをONします。 バイクはエンジンがかかっている時はヘッドライトをONしなければならないのですが エンジンが停止している時はヘッドライトはOFFでもかまわないのです。 セルモータを回す時はヘッドライトがOFFの方がバッテリーに良いので、この機能を付けました。 ただ、いったんヘッドライトをONにした後にエンストなどした場合は ヘッドライトをOFFしません。暗い林道で転倒してエンストした場合に ヘッドライトが消灯してしまうと危険であろうと思いますので。 【3】ストップランプの点滅の許可/禁止指示を出します。 私のストップランプはONした直後0.3秒間ほど、高速で点滅するようになっています。 ただこれは車検時に問題になるのです。 とりあえず、2000rpm以下の時は点滅しないようにする予定です。 ↓表示の例です。別のマイコンから擬似パルスを入れて撮影しました。 |

|

|

|

| 数値表示が1199←→1200rpmとチラついています。 |

|

|

|

| バーコード用に外字登録しています。 1200rpmと1500rpmで区別が付きます。 |

|

|

|

| あともう少しで5000rpmです。 |

|

|

|

| 最初はこう↑でしたが、 こっち↓の方がいいですね(2020年7月24日 Debug)。 |

|

|

|

|

|

| 5000rpm以上では、5000rpm以下の部分の表示は白抜きになります、。 |

|

|

|

| これで7500rpmぐらいだと一目でわかります。 まだ表示部を車体に固定していません。明日以降にやります。 ここからは2020年7月23日からの4連休にやりました、 |

|

|

|

| LCDモジュールを外したところ。 ATMega48を最高クロックの20MHzで動かしています。 タコメータ基板は閑散としています。 ほぼLCDモジュールの大きさで、下側がコネクタ類となっています。 バックライトLEDの電流制限抵抗は手持ちのチップ抵抗が無く、とりあえず リード線タイプの抵抗を3本パラにして付けてあります。 |

|

|

|

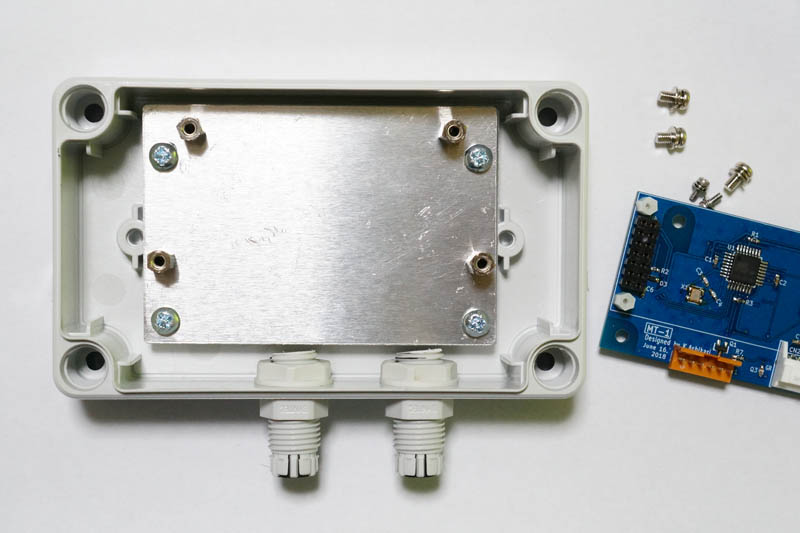

| タカチの防水樹脂ケースに、タコメータ基板を取り付けるサブシャーシ(アルミ板、 t=1.0mm)を取り付けます。 |

|

|

|

| アルミ板にタコメータ基板を取り付けます。 LCDモジュールの下側にネジが2個あるので、LCDモジュールを タコメータ基板から外した状態でないと、タコメータ基板はアルミ板に取り付けられません。 |

|

|

|

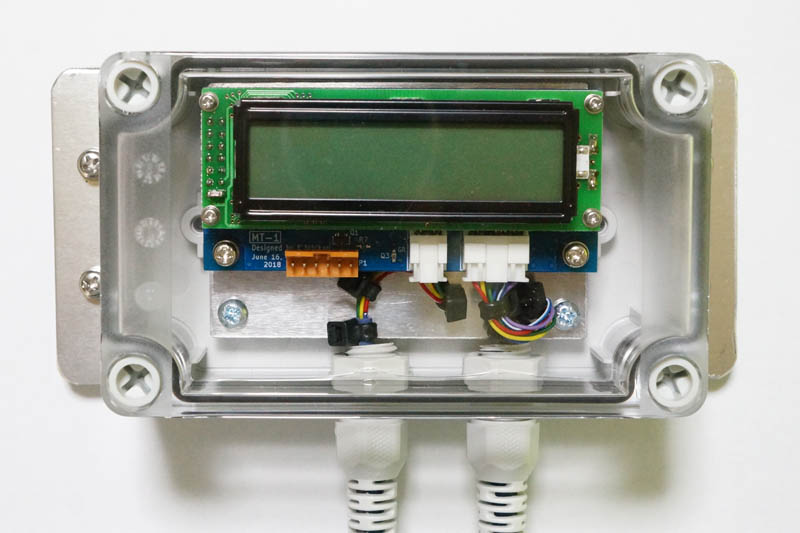

| そしてタコメータ基板にLCDモジュールを載せて、コネクタに結線後、透明の 上蓋をかぶせ、防水樹脂ケース全体をステー板(t=2.0mm)に取り付けます。 基板に比べてずいぶんと樹脂ケースが大きいですね、、、 |

|

|

|

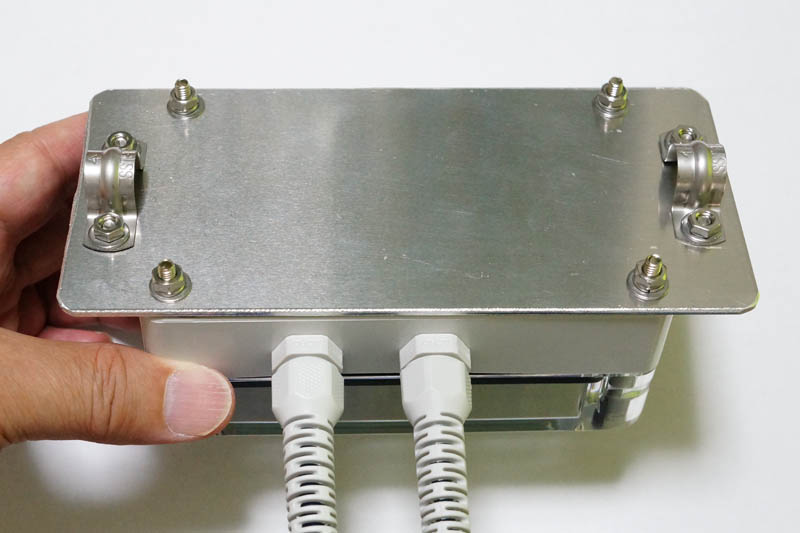

| 裏返したところ。 これをハンドルのブリッジに取り付けます。 ここから2020年8月1日 |

|

|

|

| ハンドルブリッジに無事取り付けることができて、試運転。 よく動くな〜、と10分ぐらい走ったら、回転数が0に。 壊れました。 電圧と気温は正常表示していましたので、イグニッションコイルから回転パルスを 取り出すセンサー部の故障だろうと、センサー部をエミュレータに交換すると 回転数が正常に表示されました。 やっぱりセンサー部の故障です。 センサー部を外して見ると、、、付いているはずの部品(L1)がありません! もげています。 |

|

|

|

| L1はセンサー部の電源入力に入れてあるラインフィルタですので、これがもげると センサー部の電源が切れてしまいます。 振動でもげたので、ハンダ付けだけに頼らず、接着剤で固定しました。 またこの上からシリコンシール剤を塗っておきました。 |

|

|

|

| 実は基板を作り直したのでした。 ちょっと小さくなりました。 回路は変わりません。 |

|